特邀嘉宾

张涛 重庆市纪委监委案件审理室副主任

朱闯 重庆市渝中区监委委员

黄延钦 重庆市渝中区人民检察院检察二部主任

赵文康 重庆市渝中区人民法院刑庭庭长

编者按

本案中,甲通过“集体研究”将C公司公款1500万元拨付给D公司后借给E公司使用,并要求E公司将某供配电工程交由其特定关系人丙的亲属承揽,该行为应如何定性?甲接受丙转达丁的请托,利用职务便利帮助丁承接项目,丙收受丁所送100万元后告知甲但未说明具体金额,甲是否应当对该100万元承担刑事责任?我们特邀相关单位工作人员予以解析。

基本案情:

甲,1990年4月加入中国共产党,曾任A市B区房屋管理局(以下简称B区房管局)副局长、局长,B区区属国有企业C公司党委书记、董事长等职。2020年5月退休。

挪用公款罪。2014年至2015年,甲接受商人乙的请托,利用其担任C公司党委书记、董事长等职务便利,个人决定将C公司公款1500万元通过下属单位D公司借给与C公司有代建合作项目的E公司(私营企业,实际控制人为乙)使用,并谋取了个人利益。

受贿罪。2004年至2023年,甲利用担任B区房管局副局长、局长,C公司党委书记、董事长等职务便利,在工程项目建设、设备材料采购等方面为相关单位和个人谋取利益,收受他人财物共计1257万余元。

查处过程:

【立案审查调查】2023年2月15日,B区纪委监委对甲涉嫌严重违纪违法问题立案审查调查。2023年2月21日,经A市监委批准,对甲采取留置措施。2023年5月19日,经批准,对甲延长留置时间三个月。

【移送审查起诉】2023年8月1日,B区监委将甲涉嫌挪用公款罪、受贿罪一案移送B区人民检察院审查起诉。

【党纪政务处分】2023年8月14日,经B区纪委常委会会议研究并报B区区委批准,决定给予甲开除党籍处分;按规定取消其享受的退休待遇。

【提起公诉】2023年9月8日,B区人民检察院以甲涉嫌挪用公款罪、受贿罪,向B区人民法院提起公诉。

【一审判决】2023年11月29日,B区人民法院以甲犯挪用公款罪判处有期徒刑五年六个月;犯受贿罪判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金一百万元;数罪并罚决定执行有期徒刑十五年,并处罚金一百万元。判决已生效。

甲通过“集体研究”将C公司公款1500万元拨付给D公司后借给E公司使用,并要求E公司将某供配电工程交由其特定关系人丙的亲属丁承揽,该行为应如何定性?

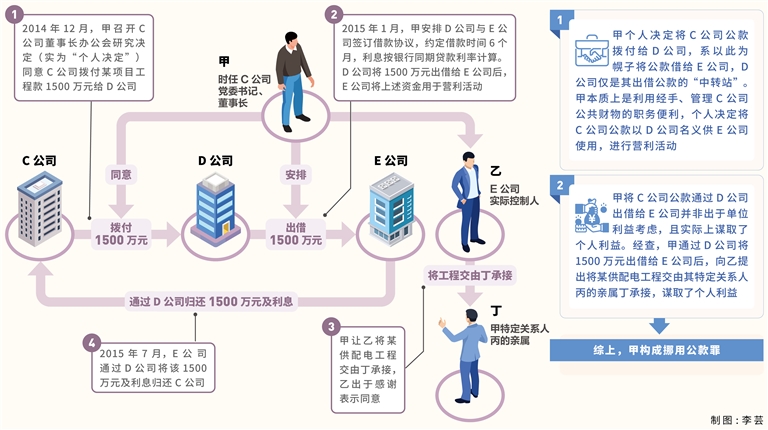

本起事实:2014年12月,甲召开C公司董事长办公会研究决定,同意C公司拨付某项目工程款(实为虚构理由,其他参会人员对此不知情)1500万元给D公司,甲未告知参会人员该笔款项的真实用途系出借给E公司(私营企业,实际控制人为乙)。2015年1月,甲基于对D公司的管理、控制权,安排D公司与E公司签订借款协议,约定借款时间6个月,利息按银行同期贷款利率计算。D公司将1500万元出借给E公司后,E公司将上述资金用于营利活动。甲得知E公司某供配电工程尚未发包,便让乙将该工程交由其特定关系人丙的亲属丁承接,乙为了感谢甲此前出借1500万元的行为,表示同意。2015年7月,E公司通过D公司将该1500万元及利息归还C公司。甲将该笔利息用于处理C公司不便报销的费用。

朱闯:经查,2014年至2015年,甲接受乙请托,利用职务便利,个人决定将C公司公款1500万元通过下属单位D公司借给E公司使用。由于E公司与C公司之间存在正常的代建合作项目,有观点提出,甲将公款出借给E公司系为了解决因E公司资金周转困难导致的代建合作项目无法按时完成问题,未实际谋取个人利益,不构成挪用公款罪。我们未采纳该观点,认为甲构成挪用公款罪。

根据刑法第三百八十四条规定,挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百八十四条第一款的解释》(以下简称《解释》)明确,“有下列情形之一的,属于挪用公款‘归个人使用’:(一)将公款供本人、亲友或者其他自然人使用的;(二)以个人名义将公款供其他单位使用的;(三)个人决定以单位名义将公款供其他单位使用,谋取个人利益的。”

本案中,第一,甲个人决定将C公司公款拨付给D公司,系以此为幌子将公款借给E公司,D公司仅是其出借公款的“中转站”。根据甲的供述和相关证人证言,C公司在与E公司的代建合作项目中,如要向E公司提前拨付或出借工程款,须按程序报分管区领导审批同意。甲为了“瞒天过海”,利用职务上的便利,通过召开C公司董事长办公会研究决定C公司拨付某项目工程款(实为虚构理由)1500万元给下属单位D公司。之后,甲又基于对D公司的管理、控制权,安排D公司与E公司签订借款合同,将1500万元公款借给E公司使用。D公司在该起事实中仅是甲挪用公款的“中转站”,甲本质上是利用经手、管理C公司公共财物的职务便利,个人决定将C公司公款以D公司名义供E公司使用,进行营利活动。

第二,甲将C公司公款通过D公司出借给E公司并非出于单位利益考虑,且实际上谋取了个人利益。从客观上看,甲通过D公司将1500万元出借给E公司后,向乙提出将某供配电工程交由其特定关系人丙的亲属丁承接,谋取了个人利益。从主观上看,根据乙等人的证言,E公司借用C公司的1500万元实际用于E公司营利活动,并非用于与C公司合作的项目上。甲供述称其向E公司借款1500万元有希望谋取个人利益的考虑,其只需借款给E公司即可,对于E公司如何使用该笔资金持放任心态。

张涛:在审理时有观点提出,甲出借公款1500万元,系经C公司董事长办公会集体研究决定,不符合挪用公款罪构成要件中的“个人决定”。C公司出借公款一年后,乙才帮助丁承接到E公司某供配电工程。由于出借公款与“谋取个人利益”在时间上联系不够紧密,且甲、乙二人在事前并无明确约定为甲谋取个人利益,因此无法认定甲出借公款与谋取个人利益之间存在刑法上的因果关系,不宜认定甲构成挪用公款罪。我们未采纳该观点。

第一,甲召开C公司董事长办公会同意支付某项目工程款1500万元给D公司,系为了掩盖其决定将该笔款项出借给E公司的事实,之后其又安排D公司将公款出借给E公司使用,甲以“集体研究”为幌子,通过表面上的形式合法掩盖实质违法,本质上仍是个人决定。

第二,根据2003年最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定,“个人决定以单位名义将公款供其他单位使用谋取个人利益”中的“谋取个人利益”,既包括行为人与使用人事先约定谋取个人利益实际尚未获取的情况,也包括虽未事先约定但实际已获取了个人利益的情况,其中的“个人利益”,既包括不正当利益,也包括正当利益;既包括财产性利益,也包括非财产性利益,但这种非财产性利益应当是具体的实际利益,如升学、就业等。本案中,甲在挪用公款前虽未与乙约定谋取具体的个人利益,但出借公款给E公司后不久,甲就向乙提出帮助其特定关系人丙的亲属丁承接某供配电工程,乙基于对甲出借公款的感谢表示同意,因客观原因过了一段时间后才帮助丁具体承接到相关项目。由此可见,甲属于虽未事先与乙约定但实际已获取了个人利益的情况,其出借公款行为与谋取个人利益之间存在刑法上的因果关系。因此,甲的行为属于个人决定以单位名义将公款供其他单位使用,数额较大,进行营利活动,且谋取了个人利益,构成挪用公款罪。

甲接受丙转达丁的请托,利用职务便利帮助丁承接项目,丙收受丁所送100万元后告知甲但未说明具体金额,甲是否应当对该100万元承担刑事责任?

本起事实:2008年至2019年,甲接受特定关系人丙转达亲属丁的请托,利用担任B区房管局局长,C公司党委书记、董事长的职务便利,帮助丁挂靠相关公司承接多个工程项目。为感谢甲和丙的帮助,丁送予二人好处费共计123万元,其中23万元系丁根据丙提供的银行卡号直接转入甲母亲名下银行账户中被甲使用,另外100万元由丁通过转账的方式存入丙本人的银行账户中,丙每次收到后均告知甲,丁送予了二人好处费,但未告知具体金额。甲让丙自行保管使用。经查,甲虽不明知具体金额,但甲一般以丁承接工程项目标的额的3%收受好处费,双方对此心知肚明。丙收受丁所送的100万元与甲利用职务便利帮助丁承揽的多个工程项目标的额的3%形成对应,未超出甲的主观认识。

黄延钦:本案中,甲接受丙转达丁的请托,利用职务便利帮助丁承接项目,丁为感谢甲的帮助,送予二人好处费共计123万元,其中23万元系丁根据丙提供的银行卡号直接转入甲母亲名下银行账户中被甲使用。对于此23万元,因请托事项系丙转达,银行卡号亦由丙提供,款项被甲实际占有并使用,认定甲构成受贿没有争议。但是,另外100万元系丁通过转账方式存入丙本人的银行账户中,丙每次收到后告知甲,丁送予了二人好处费,但未告知具体金额,甲均让丙自行保管使用,直至案发甲都不知悉具体金额。因此,有意见提出,对于该100万元甲不应承担刑事责任。我们经研究讨论,未采纳该观点,认为该100万元应计入甲的受贿数额。

根据“两高”《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,授意请托人以本意见所列形式,将有关财物给予特定关系人的,以受贿论处。特定关系人与国家工作人员通谋,共同实施前款行为的,对特定关系人以受贿罪的共犯论处。本案中,从主观方面看,甲对该100万元具有受贿故意。一是丙向甲转达请托事项时,已经告知丁会为此送予好处费,甲表示同意,且丙在每次收钱后均告知了甲,甲让丙自行保管使用,并未要求丙退还给丁,丙与甲之间已经形成利用甲职务便利为丁谋取利益并收受好处费的通谋。二是甲对于其利用职务便利为丁谋取利益,丁通过丙送予财物有明确的认识,虽然甲对丙收受财物的具体数额等细节不知情,但在该案中甲一般以丁承接工程项目标的额的3%收受好处费,甲对丙收受该100万元的行为有概括认识,应当认定甲具有概括性的受贿故意。

从客观上看,丁为了感谢甲利用职务便利帮助其承接多个工程项目而送予二人好处费123万元,这里的“帮助承接多个工程项目”与“好处费123万元”形成了对价关系。甲虽不明知丙收受的100万元具体金额,但每次丙告知甲关于丁送给二人好处费的事,甲都让丙收下自行使用。当丙在甲的默许下收受了贿赂款,即完成了“丙代为转达丁请托事项—甲利用职务便利为丁谋取利益—丙收受贿赂”的受贿犯罪链条。甲构成受贿既遂。

朱闯:本案中,甲与丙属于典型的共同受贿,两人在共同受贿故意的支配下,甲负责利用职务便利帮助丁谋取利益,丙负责收受贿赂,形成了相互联系、相互推动的整体,二人的行为侵害了国家工作人员职务行为的廉洁性和不可收买性,甲和丙应当对该起事实中的全部数额123万元承担刑事责任。

甲收受戊所送存有80.1万元的银行卡后因担心不安全将该银行卡退给戊,后戊取现80万元送给甲,如何认定甲的受贿数额?

本起事实:2012年至2018年,甲利用担任C公司党委书记、董事长的职务便利帮助戊挂靠相关公司承接多个工程建设项目。2017年下半年,戊承接其中一个工程建设项目后与甲约定送予其好处费80万元,并将1张存有80.1万元的银行卡交给甲,甲收到后交由妻子保管,甲及其妻子未修改银行卡密码,也未进行取款或转账使用,对于该银行卡中多的1000元不知情。2018年下半年,因担心不安全,甲将该卡退还戊,表示过了风头再归还给他。2020年下半年,戊按照之前双方的约定,从该银行卡中取现80万元还给甲。

赵文康:庭审过程中,对于甲本起犯罪事实的受贿数额如何认定,合议庭存在两种观点:一种观点认为,应以该银行卡中的80.1万元认定甲受贿数额;另一种观点认为,应以甲收受的现金80万元认定甲受贿数额。合议庭合议后同意第二种观点。

根据“两高”《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》相关规定,收受银行卡的,不论受贿人是否实际取出或者消费,卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额。一般情况下,只要受贿人与行贿人的行受贿意思明确,并将财物交付受贿人占有(行贿人提供了完全充分的信息足以保证受贿人完全取出卡内存款进行使用),受贿行为即已完成。不论受贿人是否实际取出或消费,卡内存款数额应全额认定为受贿数额。但银行卡作为一种记名债权凭证,具有特殊性,其本身并不具有价值,只是卡内资金的载体,若行贿人将银行卡送出后通过挂失、转账方式取出或消费,致使受贿人无法实际占有卡内钱款等,则不宜一概认定受贿人对卡内全部资金构成受贿既遂。因此,在收受银行卡类型受贿案件中,应当坚持主客观相一致的原则,以“受贿人实际控制”为标准,准确认定受贿数额。

本案中,从主观上看,甲仅对戊所送80万元有受贿的故意。一方面,甲收到银行卡之前已与戊达成了收送好处费80万元的犯罪合意。甲收到银行卡后,安排其妻子保管该银行卡,甲及其妻子未修改银行卡密码,也未进行取款或转账使用。甲主观上对银行卡中多的1000元并不明知,未与戊对该1000元形成权钱交易合意。另一方面,甲收受银行卡一段时间后,因担心不安全而将银行卡退给戊,并表示过了风头再归还给他。两年后戊按照双方约定,从该银行卡中取现80万元还给甲。由此可见,甲主观上与戊达成的是收送80万元好处费的合意。

从客观上看,甲实际仅占有使用了80万元。经查,2017年下半年,戊承接到工程建设项目后与甲约定送予其好处费80万元,并将1张存有80.1万元的银行卡交给甲,甲对于该银行卡中多的1000元不知情,且从未使用过该银行卡。2018年下半年,甲将该银行卡退给戊。2020年下半年,戊按照约定,最终实际向甲送予现金80万元。

综合主客观因素,双方对银行卡内多出的1000元并未形成权钱交易合意,不应当认定为受贿数额。综上,该起事实中甲的受贿数额应为80万元。